9/17 久しぶりにプラモ弄り

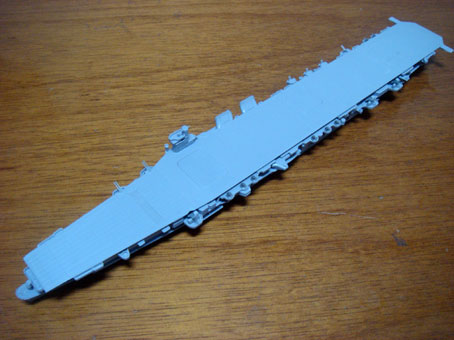

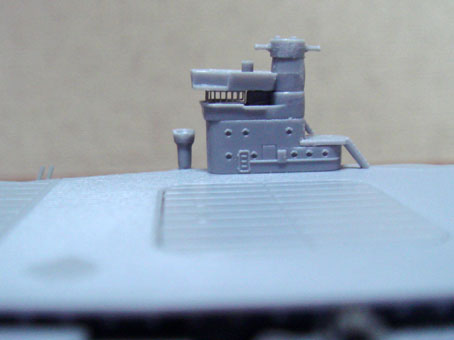

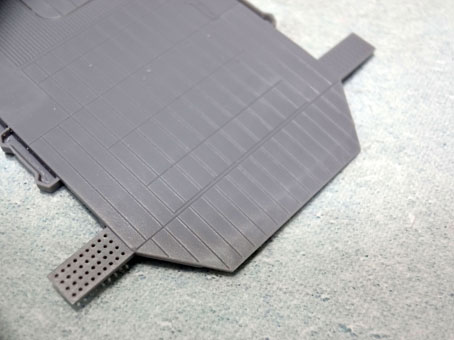

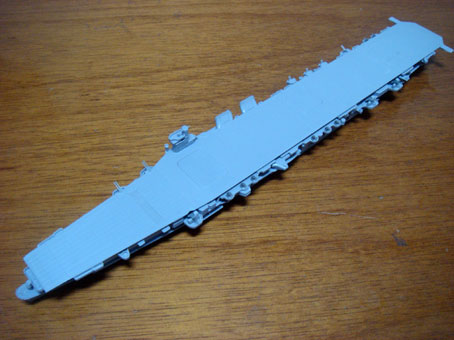

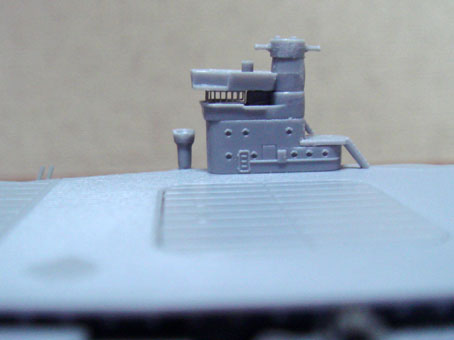

アンプ弄り欲が一段落したので、この連休は久しぶりにプラモを弄りました。今回は投げ売りを確保した開戦前の蒼龍。96トリオが入っている限定版だけど、他の空母と並べることを前提に開戦後状態を製作予定。あまり変わっているところはないみたいだけど。

大きな改造無しで一気に組み上げ。ブルワークの薄々処理はお約束。

環境の窓は汎用のエッチングパーツに置き換え。

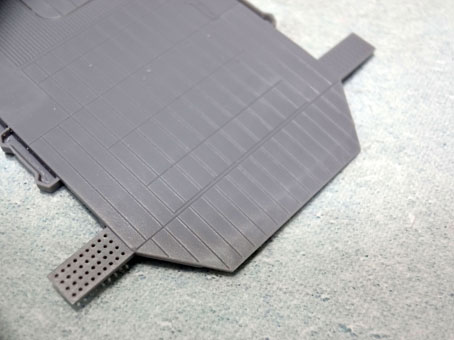

艦尾の張り出しの穴が貫通していないのでピンバイスで穴開け。

いつもは機銃をエッチングパーツに置き換えるけど、細かいパーツを折り曲げて極細ワイヤで放熱板を再現する手間を省くために、今回初めてナノドラッドを使ってみました。開戦時は二連装で、最終的には一部三連装になったみたいだけど、すべて三連装を取り付けてしまった(゜o゜)\バキ。

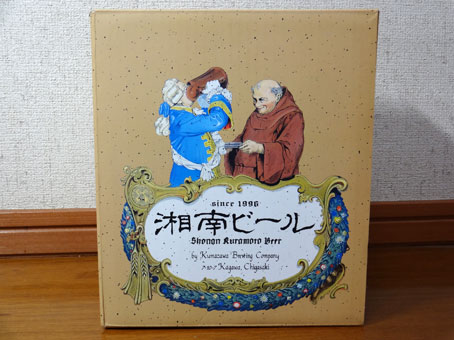

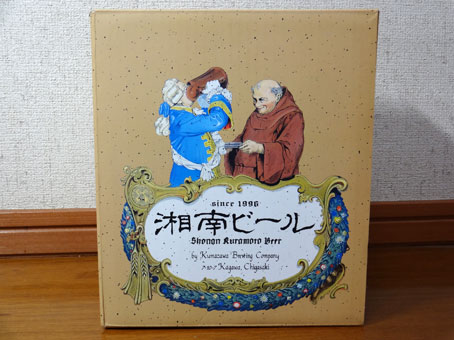

この後は手摺りを取り付けて塗装の予定。以前と比べて、ここまでやろう!(ねばならない)という気持ちがなくてお気楽。作業もハンク・モブレイやブルーベックを聞きながら、さらに湘南ビールを飲みながらなので、充実した時間を過ごしています(^_^。

9/10 自宅作業環境を変更

今まで「乍ら○○」というのが苦手でCyberMos工廠ではオーディオ機器を常設していなかったけど、最近はJazzをBGMに作業するのも悪くないと思えるようになってきました。そこでDENONのコンポを移設することに。ところが我が工廠はわずか二畳という狭さ。リビングと寝室にできた一畳ずつの凸部を「男の城」して堅持したスペースで、何しろ狭い。おまけに風が抜ける構造ではなく、エアコンもないので暑くて寒い。小さな換気扇だけでは夏の作業は汗だく状態(--;。しかも机の下で常に灯が入っているモデム、AirMac Extreme、Express、Time Machine用HDD、MBとMB Proのアダプタが熱を放ち、これにプリンタと電話(FAX)が追い打ちを掛けている。この状態でアンプを入れたら蒸し焼き必至。

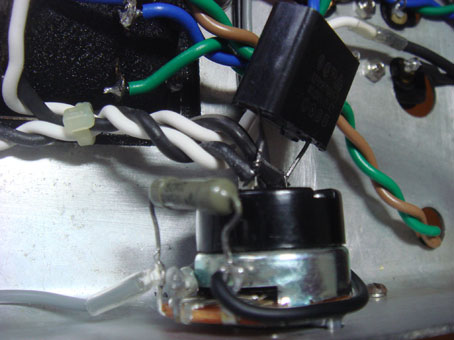

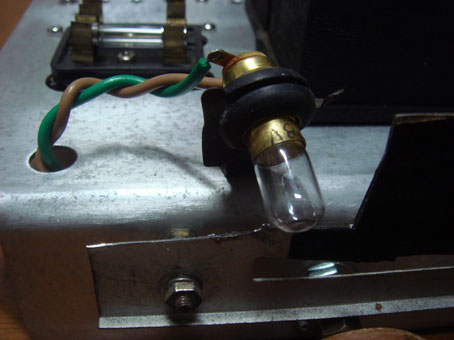

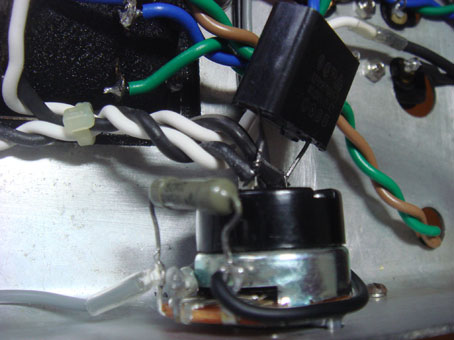

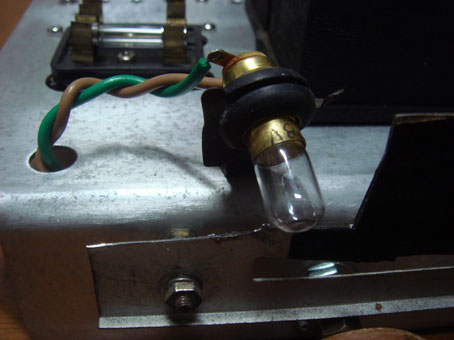

そこで苦肉の策で壁に開けた小穴を通じて配線し、隣の寝室の鏡台上のスペースにコンポやネット関係の機器を設置することにしました。問題は壁の向こう側の機器の操作。赤外線リモコンは当然ながら壁を通さないし、小穴は目立たない位置に開けているから受光部に光が届かない。そこで余っていたデジタル用の光ケーブルを導光路として使ってみました。写真は光ケーブルをチューナーアンプのインジケータパネル左上にあるリモコン受光部にセロハンテープで仮止めしたところです。角度を調整して無事に壁越し操作ができるようになりました(^_^。

一仕事終えた後はやっぱビール(^_^。この湘南ビールは「ぶらり途中下車の旅」で紹介されていた熊澤酒造の逸品。とある縁で湘南出身のT君に頂きましたm(_ _)m。左からピルスナー、アルト、シュバルツです。それぞれの方向性を持ったしっかりした深い味わいがあり、独逸やチェコで呑んだビール以上に旨さを感じます(^_^。日本の地ビールも各地で呑んできたけど、これほど癖なく方向性を表現できているビールを味わったのは初めて。ビール自体の旨みが強いので、ツマミが無くても楽しめます(^_^。

箱絵は修道士が醸造したビールを貴族に飲ませているような絵。

8/11 mt管ラジオレストア完了

背の高い球でも親指程度のmt管。ST管に比べると造型に色気もない(゜o゜)\バキ。

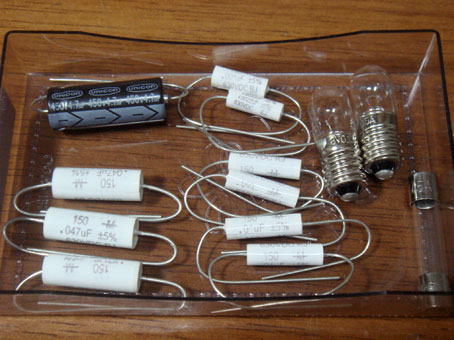

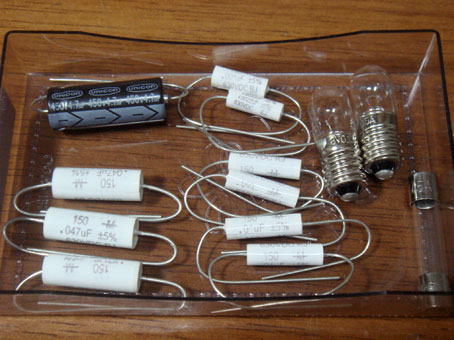

新品を揃えた高耐圧のコンデンサとパイロットランプ、ヒューズ。他にディップコンデンサが幾つかで1,500円ちょっと。全て交換してスイッチオン!あれ?鳴らない(--;。真空管のヒーターは全て灯っているし、B電源も相応の電圧が出ている。冷静になって前回のレストアを思い出してみる...そういえば同じようにスピーカーからノイズすらしなかった。もしかしてと思って出力トランスを再度確認したら一次側が断線していた(゜o゜)\バキ。無精をしてトランスへの配線を外さずに抵抗値をみて回路の合成抵抗を推定して判断したんだけど、完全に勘違い(--;。

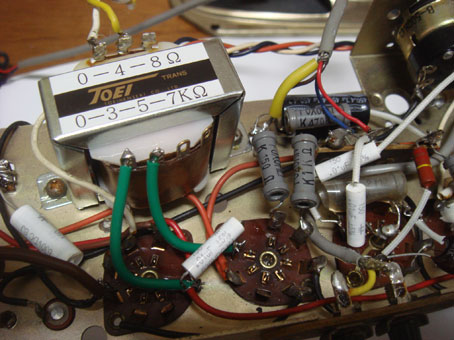

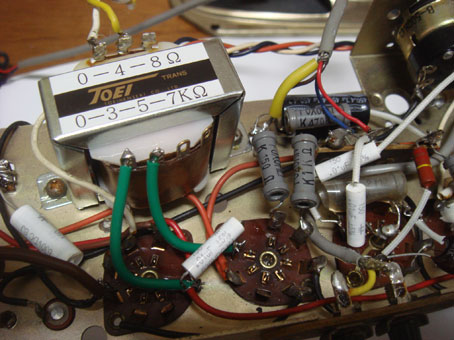

残念ながら回路図にはトランスのスペックが記入されていない。トランスを見ても容量や入出力インピーダンスは書かれていない。そこで一次側は出力管30A5のインピーダンス2.4kΩ、二次側はスピーカーのインピーダンス3.6Ωと同値で、同程度の体積のものなら容量も同程度ということで代替品を探してみました。

同等のインピーダンスのトランスはなかったけど、一次と二次がほぼ同比率のインピーダンスで同体積のトランスの汎用品を無事確保。

取り付けてスイッチオン!今度は成功(^_^。

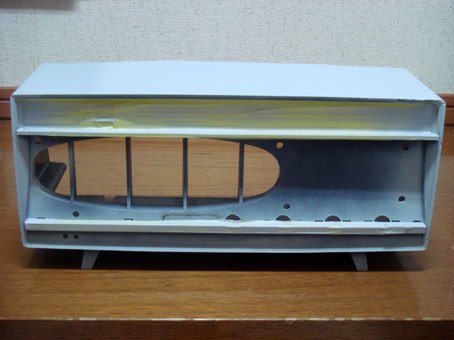

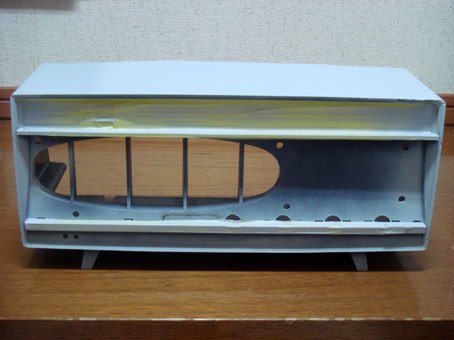

匡体は変色が気になったので思い切って塗装することにしました。マスキングはお茶の子さいさい(^_^。

色はミディアムブルーに少しインディブルーをいれてオリジナルの色に近づけました。広い面にブラシしたので濃淡が出てしまったけど遠目なら分からない(゜o゜)\バキ

今回は裏蓋も残っていました(^_^。唯一欠けていたのが裏蓋を留める左側の旧JISネジ。前回レストアしたラジオで新JISネジに交換した余っていたのを流用して無事完成。

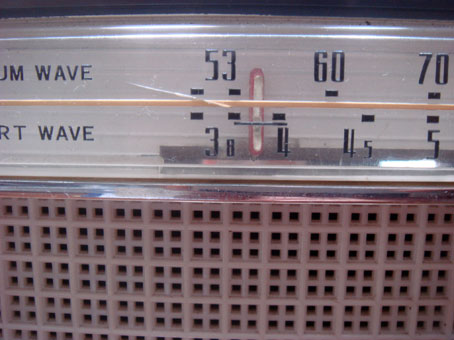

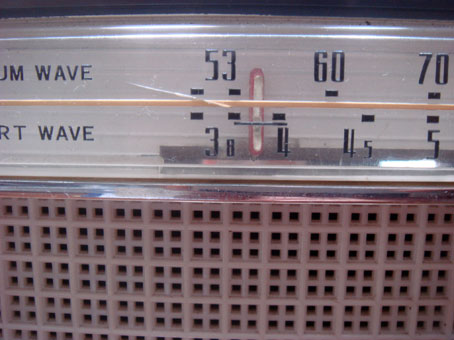

このラジオは2バンドで短波も入ります。トーン調整もできるし、当時のラジオって割りと優れものなのね。トランス、塗料も合計して約2,500円。あと骨董市での買値は小物のおまけ付きで5,000円でした。

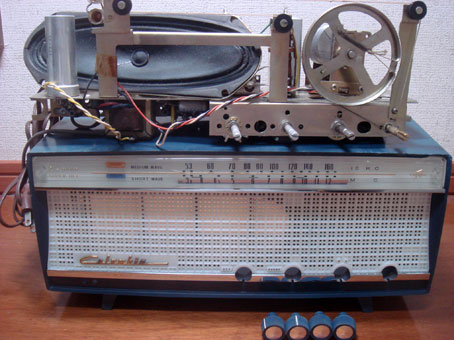

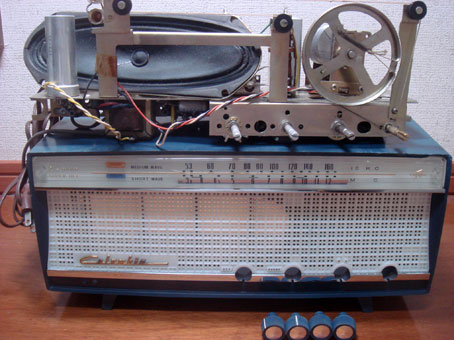

8/5 性懲りもなく再び真空管ラジオ

早起きした休日、隣町の骨董市に出かけたら遭遇したのがmt管の5球スーパー。日本コロンビア製でつまみは全て付いている。一期一会なのでお持ち帰り(゜o゜)\バキ。店主はチェックしていないけど、鳴ると思うよと適当なことを言っていた。もちろん信じていないけど、裏蓋も付いているしメーカー品なのでレストアにはそんなに苦労はしないだろうと期待。果たして...

写真はプラ製の匡体のパーツをバラして水洗い後のもの。匡体は右上の縁が欠けていたり、反りや割れ、変色があるものの、白いメッシュは綺麗で50年ものと思えば状態は良い方かも。

匡体の変色は表面の傷ではなく、物理的なストレスで内部まで変色している。クリア掛けしても消えないので同色のラッカーでスプレーする予定。

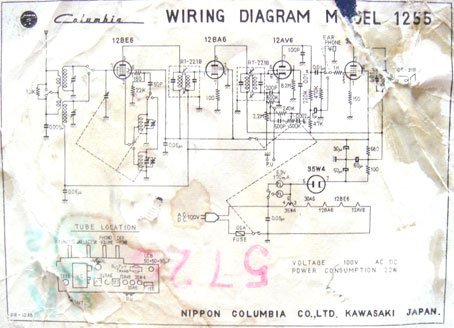

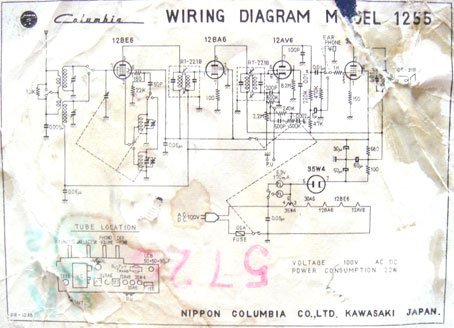

嬉しいのは匡体下面に回路図が貼られて残っていたこと。破れやシミがあるけど、配線を追って書き出す手間がないのはとっても嬉しい(^_^。

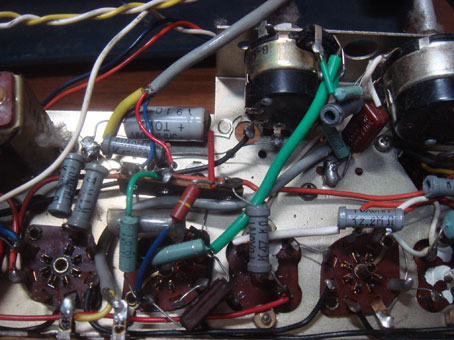

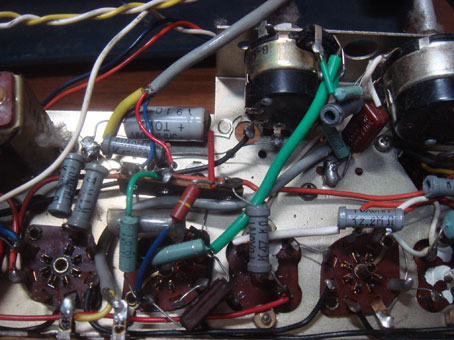

埃だらけの内部。整流管はかなり黒ずんでいる。ひどいのは切れたヒューズに針金で処置(--;。これだと内部回路がどれだけ無事か不安です。ブロックコンデンサに膨れがないので、もしかして生きている?

バリコンにスタンプされている音符がかわいい(^_^。

シャーシを外す際にバリコンを一番閉じた位置の針位置を記録。無事に鳴るようになれば、組み上げる時の助けになるはず。

写真上部の電解コンデンサが膨れていて危険信号。他のコンデンサの見かけは綺麗だけど、化学部品の信頼性は期待していないので、前回同様に全て取り替える予定。できれば値の張るブロックコンデンサはそのまま使いたいんだけど...

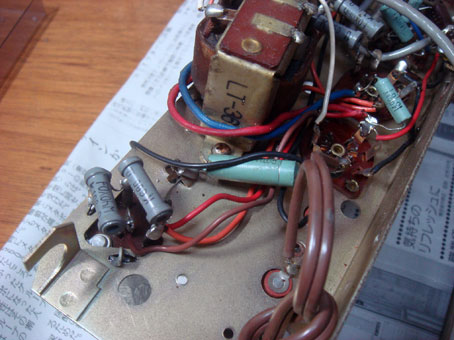

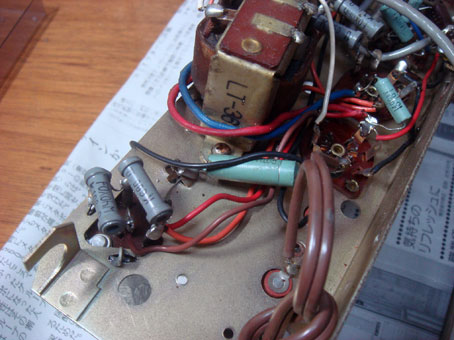

幸い出力トランスは断線せずに生きていた。電源プラグ間のインピーダンスが零でないことも確認できたので灯を入れてみる。案の定、ウンともスンとも言わない(^_^;。それでも全ての球のヒーターは灯っているので、今回も何とかなると期待。

8/5 九○式艦戦 完成へ

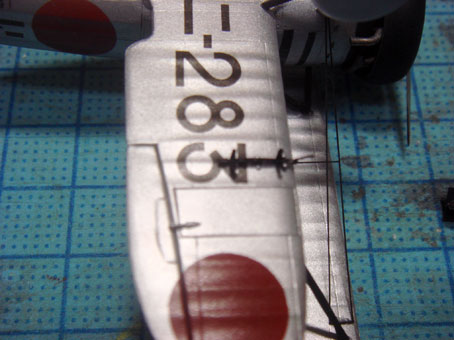

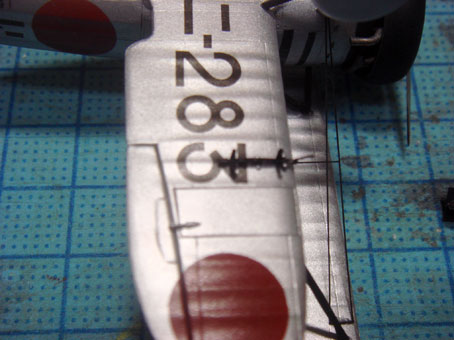

下翼(数字の3の位置)に爆弾懸架装置を取り付けたところ。

黒く塗装した30kg爆弾を接着。ちょっとデカかった(--;。

7/26 九○式艦戦の製作(半年以上前から)

この九○式艦戦は正月休みに開封し、ちょいと作業したまま真空管弄りに没頭して半年以上放置プレー(゜o゜)\バキ。

飛行機プラモの基本通りにコクピットから塗装&製作。

接着すると塗装しにくい上翼とエンジン以外は全て接着。つなぎ目は結構隙間ができるのでパテ埋めします。

エンジンは各気筒にごっついパーティングラインがあり、これを削り取らないとカウルに隙間が空いてしまいます(--;。

大抵のプラモは塗装直前まで作業するとかなり気持ちに余裕が出てくるんだけど、こいつは手の入りにくい上下の主翼間にエッチングパーツの張り線を取り付けなくてはならないので気を抜けません。

サフ掛け後に尾翼と日の丸に赤、機首とプロペラの裏に黒をブラシしてマスクし、シルバーを吹いたところ。

マスクを外すと日の丸が美しい(^_^。流れるような赤いラインが入ればウルトラメカだな(゜o゜)\バキ。

エッチングパーツの張り線は翼の取り付けが少しでもずれているとぴったりと接着できないので苦労しました。本来は取り付けガイドピンの入る穴を開けておくんだろうけど、そんな作業はしていないし(゜o゜)\バキ、穴位置がずれていると、長さの決まっているエッチングパーツだと調整が効かない。なのでキトーに接着しています(^_^;。あと、このキットのデカールは柔らかくてデカールフィットを使わなくても機体のラインに馴染んでくれました。デカールを貼ったらいつも通りクリアをスプレーしてデカール保護&シルバリング防止。写真はその後にエンジンを取り付けて、つや消しクリアをスプレーしたところです。オプションのエッチングパーツには30kg爆弾の懸架装置が付いていたので爆弾をスクラッチしました。あとは爆弾を塗装し、プロペラと風防を取り付ければ完成です(^_^。

エッチングパーツの張り線は翼の取り付けが少しでもずれているとぴったりと接着できないので苦労しました。本来は取り付けガイドピンの入る穴を開けておくんだろうけど、そんな作業はしていないし(゜o゜)\バキ、穴位置がずれていると、長さの決まっているエッチングパーツだと調整が効かない。なのでキトーに接着しています(^_^;。あと、このキットのデカールは柔らかくてデカールフィットを使わなくても機体のラインに馴染んでくれました。デカールを貼ったらいつも通りクリアをスプレーしてデカール保護&シルバリング防止。写真はその後にエンジンを取り付けて、つや消しクリアをスプレーしたところです。オプションのエッチングパーツには30kg爆弾の懸架装置が付いていたので爆弾をスクラッチしました。あとは爆弾を塗装し、プロペラと風防を取り付ければ完成です(^_^。

7/17 特撮博物館

「エヴァの原点はウルトラマンと巨神兵」という謳い文句?で東京都現代美術館で開催されている特撮博物館。当時のプロップが展示されているというので観に行ってきました。プロップは残すためのものではないので、ほとんどが復元品だったけど、立体物として観るメカはやはり心躍る。中でも巨大なマイティジャック号は精緻にできていて見応えあった(^_^。もちろん綾波レイの声のナレーションが入った「巨神兵東京に現わる」のショートムービーも壮絶。個人的にはメイキングビデオのほうが面白かったけど(^_^;。

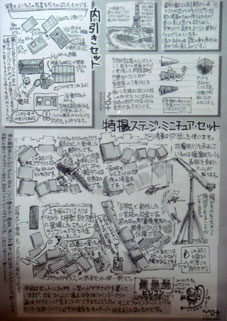

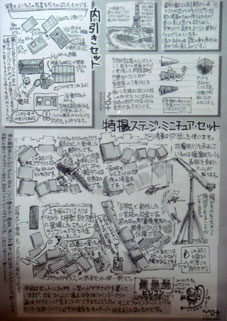

基本的に館内は撮影禁止。唯一許されているのが、「巨神兵東京に現わる」撮影セットを再現したコーナー。

副館長であり、「巨神兵東京に現わる」の監督でもある樋口真嗣氏の描いたチラシが入り口に置いてあるので忘れずに確保しよう。

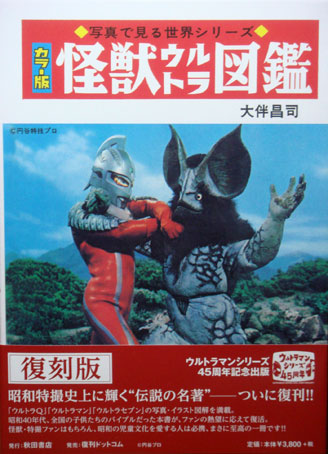

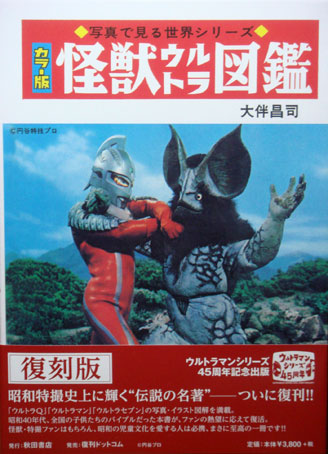

私にとって一番の収穫がこれ。当時、穴が開くほど見て読んだ本がついに!いつの間に!?復刻されて、会場内ショップで売られていました。キャプテンウルトラのソノシートや零戦レッドなど、もう一度手にしたかった当時の思い出深いものがこれで全て揃いました(ToT)嬉涙。

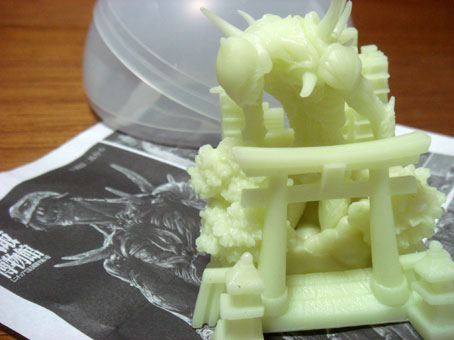

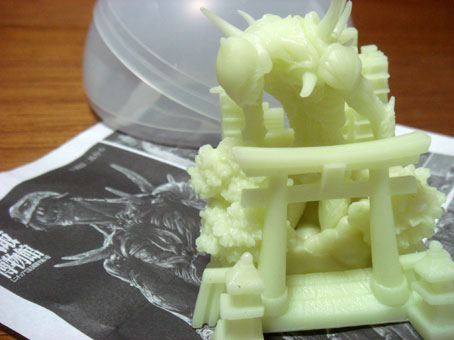

巨神兵自体はさほど好きじゃない(゜o゜)\バキけど、ガシャポンがあったので運試し。3種類の基本形があって、立位バージョンが良かったけど、出てきたのは一番欲しくない登場シーンでしかも蛍光版。彩色されていなくちゃ全然見栄えが良くないじゃん!! 運は怪獣ウルトラ図鑑の確保で使い果たしていたのか(--;。

巨神兵自体はさほど好きじゃない(゜o゜)\バキけど、ガシャポンがあったので運試し。3種類の基本形があって、立位バージョンが良かったけど、出てきたのは一番欲しくない登場シーンでしかも蛍光版。彩色されていなくちゃ全然見栄えが良くないじゃん!! 運は怪獣ウルトラ図鑑の確保で使い果たしていたのか(--;。

7/15 K-6V6アンプ 出力管の換装

4月に完成した6V6を使ったアンプの調子がおかしくなった。まだ100時間も使っていないエージング中なのに、電源を入れてしばらくすると左のスピーカーから「プチッ、プチッ」という音が聞こえてくる。しばらくすると聞こえなくなり、ボリュームの位置に関係なく同じ音量。6V6を左右入れ替えると音も反対側から聞こえてくる。つまり左側の6V6のヒーター周りが怪しい。様子見で使っていたら「プチッ、プチッ」が止まらなくなり、ついには全く音が出なくなった(--;。キットを購入してぎりぎり3ヶ月以内だったけど保証書は貰っていない。ダメ元で聞いてみたら、「交換するので真空管を持ってきて下さい」と即答。写真左が交換して貰ったオリジナルと同じ曙光電子製の6V6GT。安い球を使っているので信頼性がイマイチらしく、早めに音が良い他社製に交換して下さいと言われた(^_^;(--;。ちなみにキットの球以外の部品はしっかりしたものを使っていると思う。

この先、同じような故障が起こる確率はそう高くないと思うけど、他の球に換えた時の違いを体感したいし、曙光電子の6V6は内側が黒くて中が見えないので面白くない。そんな理由で他社製品を探してみた結果、確保したのが右側2本のエレハモ。オーディオ専科でバラ売りしている中から、ロットと特性が同じものを選ばせて貰えました(^_^。当初はRCA社のが欲しかったけど、ペアで6千円もするので、半額のエレハモで様子見。この会社の羊ロゴはあまり好きじゃ無いんだけどね(゜o゜)\バキ。交換当初は全然音が出てこなくて、なんだこりゃと思ったけど、20時間ほど経った頃から、曙光電子と同じくらいの感覚で鳴ってきました。まだ100時間も鳴らしていないので、今後が楽しみです。

左から2番目の球はキョードーで確保したGE製。1本しか無かったけど、何となく珍しいと思ったのでお持ち帰り。

7/7 真空管ラジオ(レストア途中経過その2&完成)

このラジオには幸いツマミが全て残っていました。紛失している場合が結構あるみたいで、その場合は複製したり、代替品に要交換。その点、外観が当時のままというのは嬉しいことです。ただ留めネジが残っていたので一個のみ。ネジがないのに全てのツマミが残っていたのは奇跡かも。この留めネジは旧JISの4mm径のイモネジ。ホームセンターで容易に手に入るのはナベ頭だけなので、これの頭を切って加工しました。

ビスカッターのピッチは当然ながら新規格なので4mm穴には入らない。5mm径用の穴に突っ込み、強引にカットします。断面をヤスリで整形し、マイナスドライバ用の溝を目立てヤスリで彫り込みました。

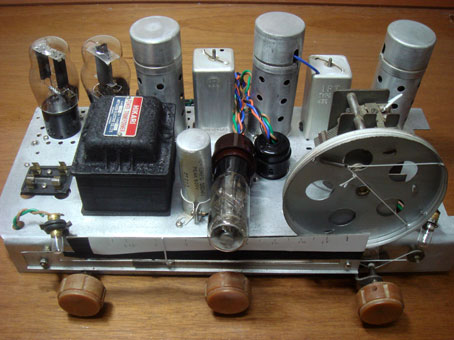

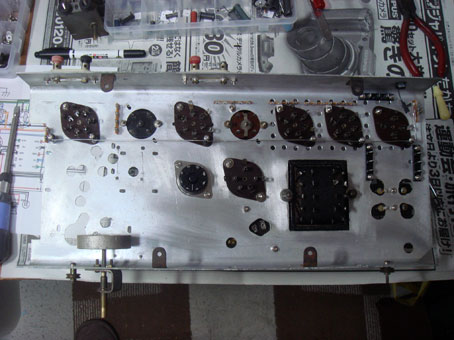

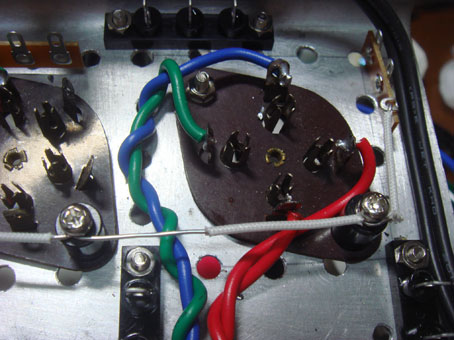

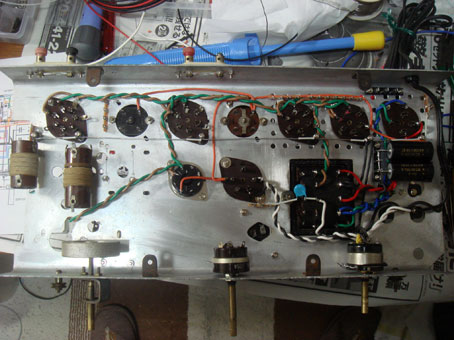

全ての抵抗やコンデンサを取り付け終わったところ。そして点火!無音(--;。その後、配線の確認をしてまともに鳴るようになるまで1週間、トラッキング調整に1週間と苦労しました(--;。配線はハンダ不良が2カ所、確認して修正したら当初のものが正しかったこと2回(゜o゜)\バキ。

ブロックコンデンサは残念ながら同等品は見つからず飾用。

ブロックコンデンサの代わりにチューブ型をシャーシ内に収めています。

立体配線というか積層配線(--;。

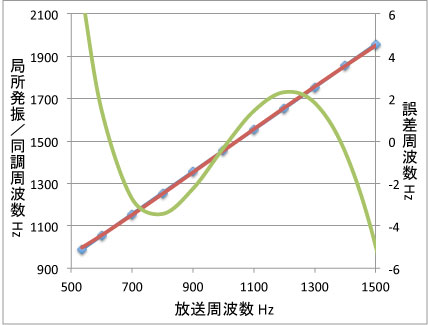

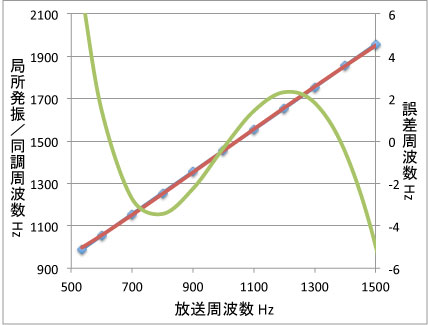

トラッキングで苦労したのは、なぜか調整用のパディングコンデンサとバリコン付加のトリマが規定の容量では同調できなかったから。うまく調整できるとNHKからニッポン放送の間で+2〜-3.5kHzの誤差で同調できるはず。それなのに低い方でNHK第2、高い方は900kHzで日本放送を受信してしまう(--;。

試行錯誤した結果、750pFのパディングコンデンサに0.001µFのコンデンサを並列して、本来の周波数の位置でNHKが受信できるようになった(^_^。

高い周波数はトリマに並列して15pFのコンデンサを追加して受信可能になった。それでも文化放送が1000kHzの位置になってしまう(--;。確保してあった温度補償型コンデンサはこれが最大の容量だったけど、もう少し大きめだったら正しい位置で同調できるかも。

その後にアンテナコイルの巻き線形状が変形しているのを発見。半田ごてが当たった跡があった(--;。これが原因でインダクタンスが低下し、それを補うためにコンデンサの容量の増加が必要だったと思う。修正の際に巻き線を切ってしまったら一大事なのでこのまま使うことにします。

サージプロテクタが50円と安かったので電源SWに追加してみました。

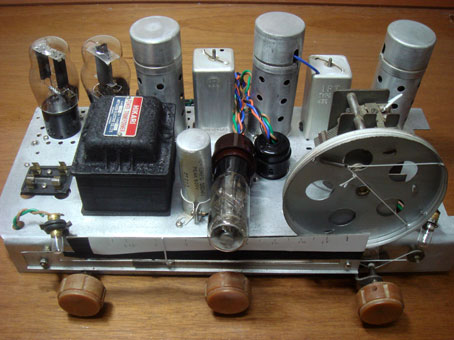

鳴るようになったところで記念撮影(^_^。

裏側も一枚。

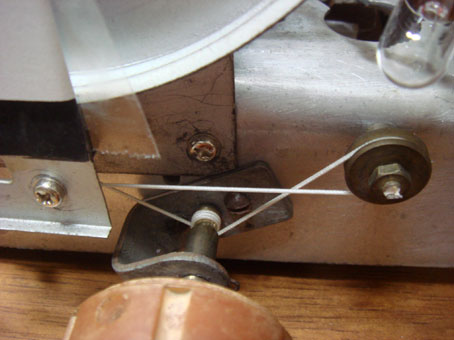

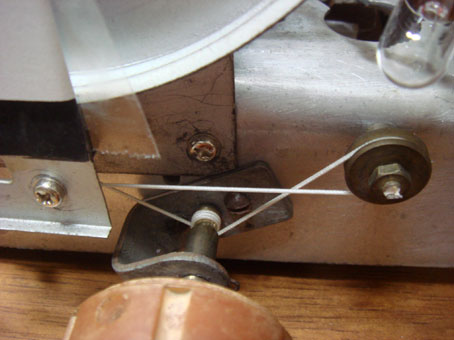

糸かけはプーリーに3巻きが基本らしい。2巻きだと滑っていまい。4巻き以上は巻く隙間が無い。あと、ばらす前に糸かけの様子をスケッチしておかないと後で苦労します。

いまだに豆球のソケットも新品で手に入ります。絶縁ブッシュ付きも自作とあまり値段が変わらないようです。

箱に収めたところ。右横にある100Vサービスコンセントは今どき要らないだろうし、引き回すとノイズ源になるので割愛。

正面から見た構図。左側のイルミネーションランプが直に見えて眩しい(^_^;。これでもマジックアイは全て閉じているんだけど完全に劣化して輝度不足(--;。

これでは魅力半減なので秋葉で調達。アポロ電子で¥4,500也。劣化した6E5と共に他の真空管を持っていって、調子を診てもらった。6WC5と6Z-DH3Aは定格の半分程度しかプレート電流が流れず劣化しているらしい。一応鳴っているので、とりあえず様子見。

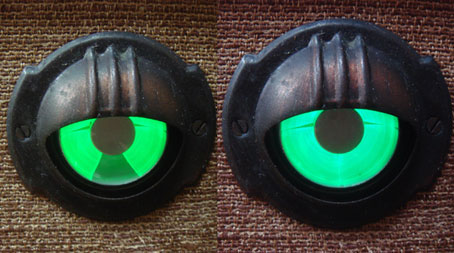

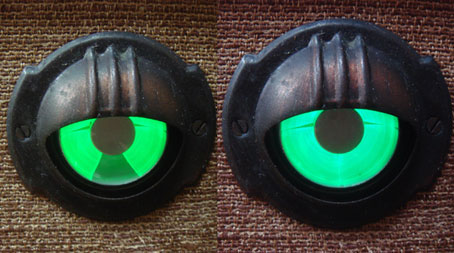

左がオリジナルのMITSUI製で右は新品のRCA製。オリジナルは蛍光体部分が灰色になって退色している感じ。

新品のマジックアイが同調している様子(右)。自宅では2mほどのアンテナ線をつけるとTBSだけがここまで閉じてくれます。

緑の蛍光がレトロな匡体にちょっと異様な感じ(^_^;。

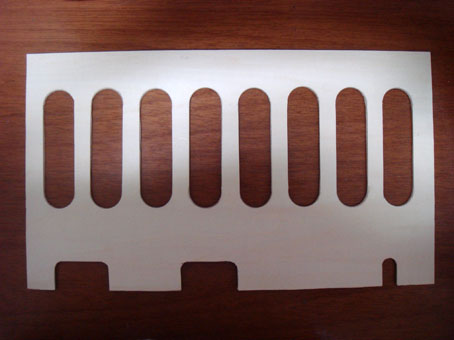

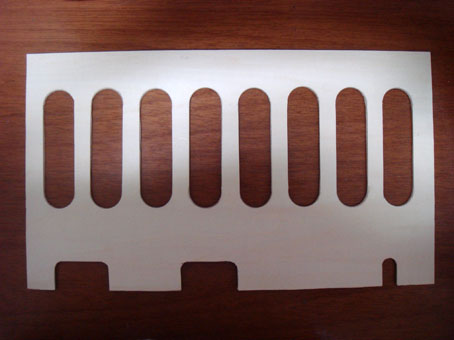

これで完成と思ったら、このラジオには裏蓋が無かったことを忘れていた。MDFで作りたかったけど、匡体の差し込み溝に合う厚さ4mmのものが無かったのでベニヤ板を使いました。曲線部分はホールソーで開け、大きいカッターで直線部分をつなげました。表に見える面は表面が綺麗なほうを使ったんだけど、これが塗装時に失敗と分かる(--;。

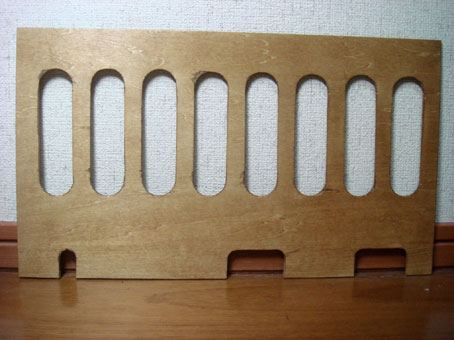

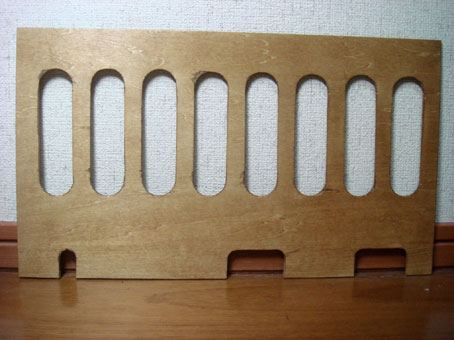

地の色だと色白で匡体に合わないので、P800の塗装に使ったオーク調塗料を塗り込みました。ところが板目の部分で塗料を弾かれ、見た目がうるさい感じになってしまった(ToT)。

裏側です。明らかにこっちのほうが落ち着いていて、裏蓋って感じ。

穴が大きいので虫や埃が入りにくいように黒いネットを貼りました。

AM受信の場合は電灯線アンテナが使えることを思い出し、どの程度か試してみました。結果は2mのアンテナよりも感度が良くない(--;。コンデンサが劣化すると感電の危険もあるのであえなく却下。

オリジナルのパディングコンデンサ。押さ板が割れていて調整不可 (--;。このトリマコンデンサは金属薄膜をマイカ薄膜を挟んで積層したもので、全ての金属薄膜を半田付けして使うのが前提らしい。ところがこのハンダが端子から先の本体まで回り込んでいる模様。結局、多少容量の異なるものを調達しました。

スイッチ付きの長軸ボリュームは貴重なのに、壊してしまいました(ToT)。軸にはナットが2個付いていたけど、下側のナットは軸を本体に固定する役目があるらしく、緩めたら内部のバネが弾けて戻らなくなってしまった(゜o゜)\バキ。カバーは本体にピンで圧着されていて、バラすと元に戻らなくなりそうなので軸の短いスイッチ付きを確保し、延長軸を取り付けて使っています。

先述の抵抗。熱?で塗膜が剥がれて抵抗値が半減していました。同程度の容量の抵抗を確保したら、かなり小さくて驚き。

取り回していたら足がもげた(ToT)。これは酸化金属抵抗で代用し、やはりかなり小さくなった。

他に取り替えたコンデンサ達。

10µFのコンデンサは膨張していて破裂寸前(*_*)。

昔のフィルムコンデンサは鑞で絶縁していたとのこと。熱で溶けています。

破裂しているのか変色しています(@_@)。

7/1 真空管ラジオ(レストア途中経過その1)

6月中は経過をアップする間を惜しんで集中して作業したので、なんとか音が出るようになりました(^_^;。以下、思い出しながらアップします。

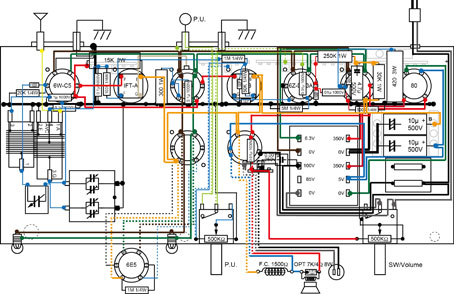

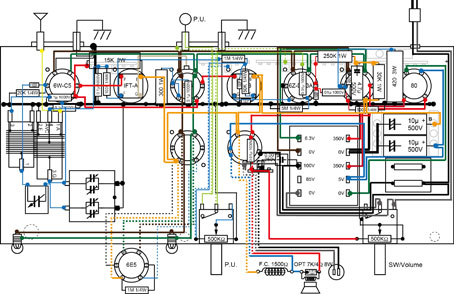

慣れないIllustratorで苦戦しながら部品の大きさ、信号の種類を考慮しながら配置と引き回しの実体配置図を決定しました。この作業は2週間ほどの時間を掛け、慎重に検討。一応100V、ヒーター(緑、青) 、B電源(橙、赤) 系をまとめたけど、高周波系だけ配線を短くまとめる事に気をつければあまり気にしなくて良かったみたい。

ところが苦労して配置を考えても、実際に部品を半田付けしてみるとほとんどが要修正(ToT。真空管のソケットの取り付けビスの位置が45度ずれていたので、ほぼ全部品の位置が変わっています(--;。修正する気力はないので、これを参考に半田付けしていきます。電源トランスの向きもB電源用の平滑コンデンサのグランドとの間を最短にするため、当初の予定より180度回転しています(この図では反映済み)。

部品配置の検討に並行したのが部品のチェック。コンデンサは電解質を含まないチタコン以外は全て取り替え。抵抗も熱負荷が大きいものは塗膜が剥がれ、抵抗値が低下していたので新しく購入しました。

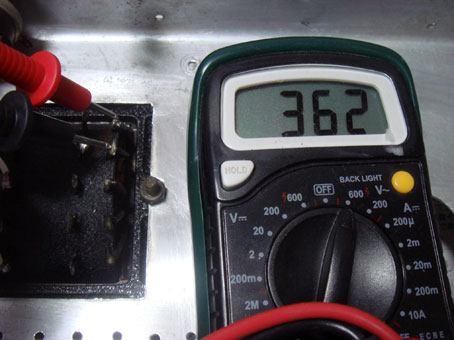

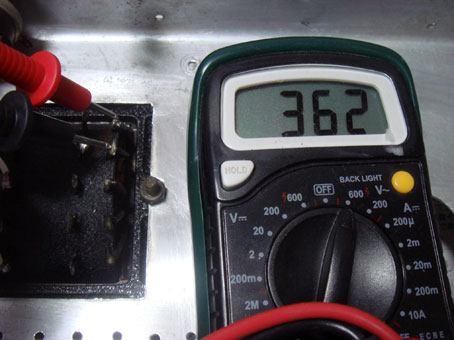

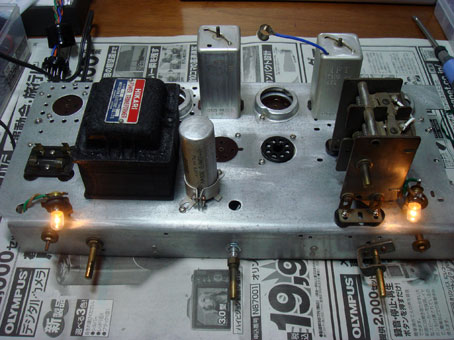

高価な部品の一つがトランス。特に電源トランスが生きていたのはありがたい。電圧の表記が全て消えていたけど、無負荷で362VということはB電源用の350V×2と判断。他にヒーター用の5V(整流管用)と6.3V(他の真空管用)もOK。ただ古いもなので絶縁性能が低下していることは否めない。コンセントには使用時だけ繋ぐようにして感電や火災などに要注意です。

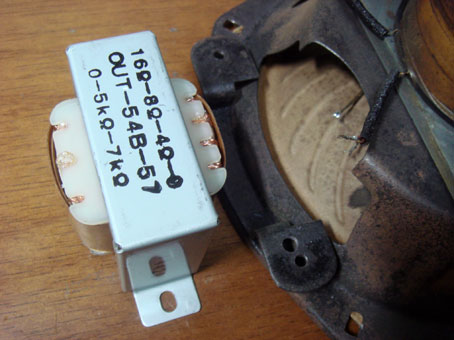

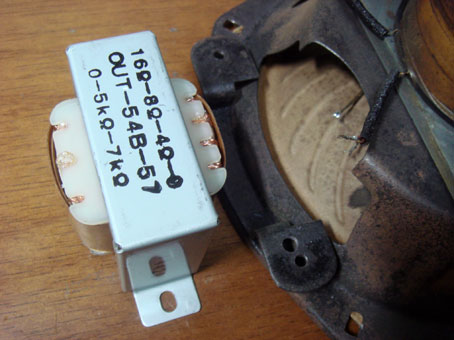

残念ながら出力トランスは一次側が断線(;_;)。二次側4Ωのトランスを探すも最大入力8Wに相当するものが現行のトランスに見当たらない(--;。

仕方ないので、大きさから見て定格5Wでもいけるのでは?と判断して春日無線のトランスを確保。穴位置が合わないので、ステーに開け直し。旧JISネジのタップはないので貫通孔にしてナット止めにします。

オリジナルに付いていたフィールドコイルの配線用のタップがないのでL字ラグ板を接着剤で仮止め後、ホットボンドで固定しました。

コンデンサや配線材、ビス、L字ラグ板、チューニング用の糸などもご覧のように確保。糸はウチダラジオにあると聞いていたけど、臨時休業だったので秋葉の秘境、国際ラジオで無事確保。

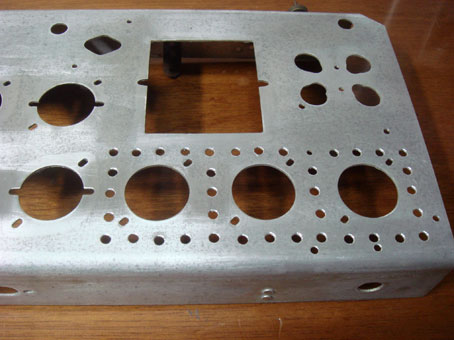

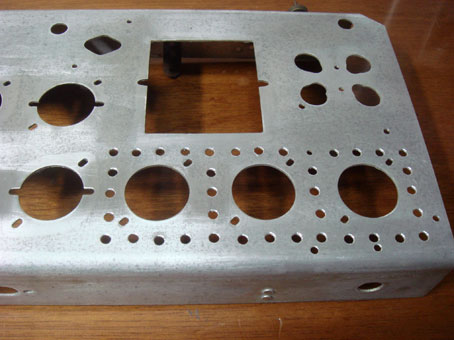

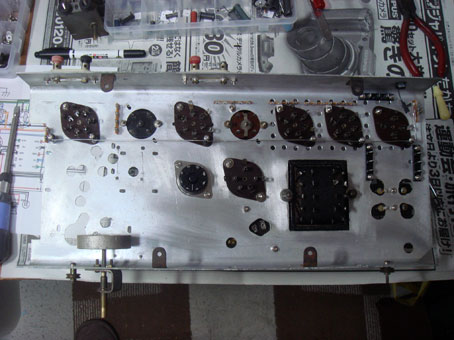

真空管の配置を一直線にしたので、オリジナルでは一番端のスピーカ用コネクタの位置が整流管となる。放熱用の穴が開いていなかったので加工。従来の穴も3mm径と小さいので4mm径に拡大しています。

トランス、ヒューズホルダ、真空管ソケット、中間トランス、ラグ板を取り付けます。主アースラインを10mmの絶縁スペーサを介して真空管ソケットに共止めしました。

上面から観た構図。中央の黒いコネクタは左側がスピーカ用、右側は直付けだったマジックアイへの配線をコネクタ式にして追加したもの。マジックアイと同じUZ(ST管6ピン)にすれば、ここに直接マジックアイを挿して動作確認できるけど、ソケットは確保できたものプラグが見当たらない。仕方ないので手に入りやすいGT管用のコネクタを使いました。正面中央のブロックコンデンサは飾りです(^_^;。

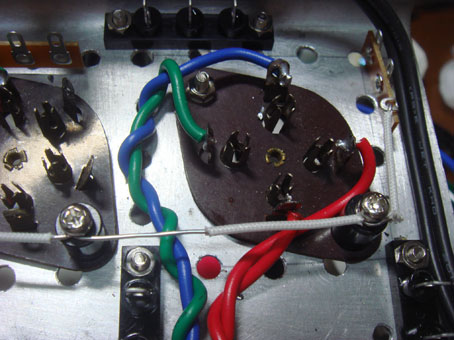

いよいよ配線開始。まずはヒーターから。端子に近いアースラインにはガラス繊維入りの絶縁チューブを被せてショート防止。

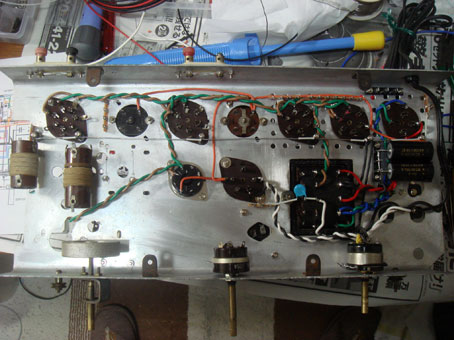

100Vライン、B電源、ヒータの配線が終わったところ。

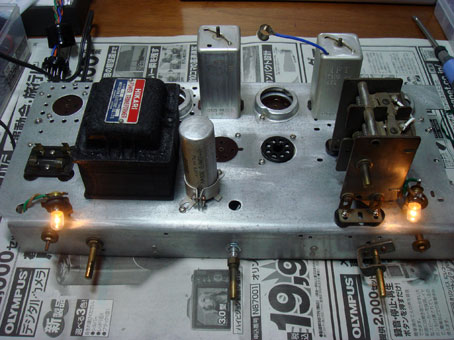

スイッチをいれて各所の電圧を確認。OKだったのでイルミネーションランプを取り付けてみたところ。これがOKなのでいよいよ真空管を挿してヒータチェック。

無事に全ての真空管のヒータが赤熱し、一安心。

アンプ弄り欲が一段落したので、この連休は久しぶりにプラモを弄りました。今回は投げ売りを確保した開戦前の蒼龍。96トリオが入っている限定版だけど、他の空母と並べることを前提に開戦後状態を製作予定。あまり変わっているところはないみたいだけど。

大きな改造無しで一気に組み上げ。ブルワークの薄々処理はお約束。

環境の窓は汎用のエッチングパーツに置き換え。

艦尾の張り出しの穴が貫通していないのでピンバイスで穴開け。

いつもは機銃をエッチングパーツに置き換えるけど、細かいパーツを折り曲げて極細ワイヤで放熱板を再現する手間を省くために、今回初めてナノドラッドを使ってみました。開戦時は二連装で、最終的には一部三連装になったみたいだけど、すべて三連装を取り付けてしまった(゜o゜)\バキ。

この後は手摺りを取り付けて塗装の予定。以前と比べて、ここまでやろう!(ねばならない)という気持ちがなくてお気楽。作業もハンク・モブレイやブルーベックを聞きながら、さらに湘南ビールを飲みながらなので、充実した時間を過ごしています(^_^。

9/10 自宅作業環境を変更

今まで「乍ら○○」というのが苦手でCyberMos工廠ではオーディオ機器を常設していなかったけど、最近はJazzをBGMに作業するのも悪くないと思えるようになってきました。そこでDENONのコンポを移設することに。ところが我が工廠はわずか二畳という狭さ。リビングと寝室にできた一畳ずつの凸部を「男の城」して堅持したスペースで、何しろ狭い。おまけに風が抜ける構造ではなく、エアコンもないので暑くて寒い。小さな換気扇だけでは夏の作業は汗だく状態(--;。しかも机の下で常に灯が入っているモデム、AirMac Extreme、Express、Time Machine用HDD、MBとMB Proのアダプタが熱を放ち、これにプリンタと電話(FAX)が追い打ちを掛けている。この状態でアンプを入れたら蒸し焼き必至。

そこで苦肉の策で壁に開けた小穴を通じて配線し、隣の寝室の鏡台上のスペースにコンポやネット関係の機器を設置することにしました。問題は壁の向こう側の機器の操作。赤外線リモコンは当然ながら壁を通さないし、小穴は目立たない位置に開けているから受光部に光が届かない。そこで余っていたデジタル用の光ケーブルを導光路として使ってみました。写真は光ケーブルをチューナーアンプのインジケータパネル左上にあるリモコン受光部にセロハンテープで仮止めしたところです。角度を調整して無事に壁越し操作ができるようになりました(^_^。

一仕事終えた後はやっぱビール(^_^。この湘南ビールは「ぶらり途中下車の旅」で紹介されていた熊澤酒造の逸品。とある縁で湘南出身のT君に頂きましたm(_ _)m。左からピルスナー、アルト、シュバルツです。それぞれの方向性を持ったしっかりした深い味わいがあり、独逸やチェコで呑んだビール以上に旨さを感じます(^_^。日本の地ビールも各地で呑んできたけど、これほど癖なく方向性を表現できているビールを味わったのは初めて。ビール自体の旨みが強いので、ツマミが無くても楽しめます(^_^。

箱絵は修道士が醸造したビールを貴族に飲ませているような絵。

8/11 mt管ラジオレストア完了

背の高い球でも親指程度のmt管。ST管に比べると造型に色気もない(゜o゜)\バキ。

新品を揃えた高耐圧のコンデンサとパイロットランプ、ヒューズ。他にディップコンデンサが幾つかで1,500円ちょっと。全て交換してスイッチオン!あれ?鳴らない(--;。真空管のヒーターは全て灯っているし、B電源も相応の電圧が出ている。冷静になって前回のレストアを思い出してみる...そういえば同じようにスピーカーからノイズすらしなかった。もしかしてと思って出力トランスを再度確認したら一次側が断線していた(゜o゜)\バキ。無精をしてトランスへの配線を外さずに抵抗値をみて回路の合成抵抗を推定して判断したんだけど、完全に勘違い(--;。

残念ながら回路図にはトランスのスペックが記入されていない。トランスを見ても容量や入出力インピーダンスは書かれていない。そこで一次側は出力管30A5のインピーダンス2.4kΩ、二次側はスピーカーのインピーダンス3.6Ωと同値で、同程度の体積のものなら容量も同程度ということで代替品を探してみました。

同等のインピーダンスのトランスはなかったけど、一次と二次がほぼ同比率のインピーダンスで同体積のトランスの汎用品を無事確保。

取り付けてスイッチオン!今度は成功(^_^。

匡体は変色が気になったので思い切って塗装することにしました。マスキングはお茶の子さいさい(^_^。

色はミディアムブルーに少しインディブルーをいれてオリジナルの色に近づけました。広い面にブラシしたので濃淡が出てしまったけど遠目なら分からない(゜o゜)\バキ

今回は裏蓋も残っていました(^_^。唯一欠けていたのが裏蓋を留める左側の旧JISネジ。前回レストアしたラジオで新JISネジに交換した余っていたのを流用して無事完成。

このラジオは2バンドで短波も入ります。トーン調整もできるし、当時のラジオって割りと優れものなのね。トランス、塗料も合計して約2,500円。あと骨董市での買値は小物のおまけ付きで5,000円でした。

8/5 性懲りもなく再び真空管ラジオ

早起きした休日、隣町の骨董市に出かけたら遭遇したのがmt管の5球スーパー。日本コロンビア製でつまみは全て付いている。一期一会なのでお持ち帰り(゜o゜)\バキ。店主はチェックしていないけど、鳴ると思うよと適当なことを言っていた。もちろん信じていないけど、裏蓋も付いているしメーカー品なのでレストアにはそんなに苦労はしないだろうと期待。果たして...

写真はプラ製の匡体のパーツをバラして水洗い後のもの。匡体は右上の縁が欠けていたり、反りや割れ、変色があるものの、白いメッシュは綺麗で50年ものと思えば状態は良い方かも。

匡体の変色は表面の傷ではなく、物理的なストレスで内部まで変色している。クリア掛けしても消えないので同色のラッカーでスプレーする予定。

嬉しいのは匡体下面に回路図が貼られて残っていたこと。破れやシミがあるけど、配線を追って書き出す手間がないのはとっても嬉しい(^_^。

埃だらけの内部。整流管はかなり黒ずんでいる。ひどいのは切れたヒューズに針金で処置(--;。これだと内部回路がどれだけ無事か不安です。ブロックコンデンサに膨れがないので、もしかして生きている?

バリコンにスタンプされている音符がかわいい(^_^。

シャーシを外す際にバリコンを一番閉じた位置の針位置を記録。無事に鳴るようになれば、組み上げる時の助けになるはず。

写真上部の電解コンデンサが膨れていて危険信号。他のコンデンサの見かけは綺麗だけど、化学部品の信頼性は期待していないので、前回同様に全て取り替える予定。できれば値の張るブロックコンデンサはそのまま使いたいんだけど...

幸い出力トランスは断線せずに生きていた。電源プラグ間のインピーダンスが零でないことも確認できたので灯を入れてみる。案の定、ウンともスンとも言わない(^_^;。それでも全ての球のヒーターは灯っているので、今回も何とかなると期待。

8/5 九○式艦戦 完成へ

下翼(数字の3の位置)に爆弾懸架装置を取り付けたところ。

黒く塗装した30kg爆弾を接着。ちょっとデカかった(--;。

7/26 九○式艦戦の製作(半年以上前から)

この九○式艦戦は正月休みに開封し、ちょいと作業したまま真空管弄りに没頭して半年以上放置プレー(゜o゜)\バキ。

飛行機プラモの基本通りにコクピットから塗装&製作。

接着すると塗装しにくい上翼とエンジン以外は全て接着。つなぎ目は結構隙間ができるのでパテ埋めします。

エンジンは各気筒にごっついパーティングラインがあり、これを削り取らないとカウルに隙間が空いてしまいます(--;。

大抵のプラモは塗装直前まで作業するとかなり気持ちに余裕が出てくるんだけど、こいつは手の入りにくい上下の主翼間にエッチングパーツの張り線を取り付けなくてはならないので気を抜けません。

サフ掛け後に尾翼と日の丸に赤、機首とプロペラの裏に黒をブラシしてマスクし、シルバーを吹いたところ。

マスクを外すと日の丸が美しい(^_^。流れるような赤いラインが入ればウルトラメカだな(゜o゜)\バキ。

エッチングパーツの張り線は翼の取り付けが少しでもずれているとぴったりと接着できないので苦労しました。本来は取り付けガイドピンの入る穴を開けておくんだろうけど、そんな作業はしていないし(゜o゜)\バキ、穴位置がずれていると、長さの決まっているエッチングパーツだと調整が効かない。なのでキトーに接着しています(^_^;。あと、このキットのデカールは柔らかくてデカールフィットを使わなくても機体のラインに馴染んでくれました。デカールを貼ったらいつも通りクリアをスプレーしてデカール保護&シルバリング防止。写真はその後にエンジンを取り付けて、つや消しクリアをスプレーしたところです。オプションのエッチングパーツには30kg爆弾の懸架装置が付いていたので爆弾をスクラッチしました。あとは爆弾を塗装し、プロペラと風防を取り付ければ完成です(^_^。

エッチングパーツの張り線は翼の取り付けが少しでもずれているとぴったりと接着できないので苦労しました。本来は取り付けガイドピンの入る穴を開けておくんだろうけど、そんな作業はしていないし(゜o゜)\バキ、穴位置がずれていると、長さの決まっているエッチングパーツだと調整が効かない。なのでキトーに接着しています(^_^;。あと、このキットのデカールは柔らかくてデカールフィットを使わなくても機体のラインに馴染んでくれました。デカールを貼ったらいつも通りクリアをスプレーしてデカール保護&シルバリング防止。写真はその後にエンジンを取り付けて、つや消しクリアをスプレーしたところです。オプションのエッチングパーツには30kg爆弾の懸架装置が付いていたので爆弾をスクラッチしました。あとは爆弾を塗装し、プロペラと風防を取り付ければ完成です(^_^。7/17 特撮博物館

「エヴァの原点はウルトラマンと巨神兵」という謳い文句?で東京都現代美術館で開催されている特撮博物館。当時のプロップが展示されているというので観に行ってきました。プロップは残すためのものではないので、ほとんどが復元品だったけど、立体物として観るメカはやはり心躍る。中でも巨大なマイティジャック号は精緻にできていて見応えあった(^_^。もちろん綾波レイの声のナレーションが入った「巨神兵東京に現わる」のショートムービーも壮絶。個人的にはメイキングビデオのほうが面白かったけど(^_^;。

基本的に館内は撮影禁止。唯一許されているのが、「巨神兵東京に現わる」撮影セットを再現したコーナー。

副館長であり、「巨神兵東京に現わる」の監督でもある樋口真嗣氏の描いたチラシが入り口に置いてあるので忘れずに確保しよう。

私にとって一番の収穫がこれ。当時、穴が開くほど見て読んだ本がついに!いつの間に!?復刻されて、会場内ショップで売られていました。キャプテンウルトラのソノシートや零戦レッドなど、もう一度手にしたかった当時の思い出深いものがこれで全て揃いました(ToT)嬉涙。

巨神兵自体はさほど好きじゃない(゜o゜)\バキけど、ガシャポンがあったので運試し。3種類の基本形があって、立位バージョンが良かったけど、出てきたのは一番欲しくない登場シーンでしかも蛍光版。彩色されていなくちゃ全然見栄えが良くないじゃん!! 運は怪獣ウルトラ図鑑の確保で使い果たしていたのか(--;。

巨神兵自体はさほど好きじゃない(゜o゜)\バキけど、ガシャポンがあったので運試し。3種類の基本形があって、立位バージョンが良かったけど、出てきたのは一番欲しくない登場シーンでしかも蛍光版。彩色されていなくちゃ全然見栄えが良くないじゃん!! 運は怪獣ウルトラ図鑑の確保で使い果たしていたのか(--;。7/15 K-6V6アンプ 出力管の換装

4月に完成した6V6を使ったアンプの調子がおかしくなった。まだ100時間も使っていないエージング中なのに、電源を入れてしばらくすると左のスピーカーから「プチッ、プチッ」という音が聞こえてくる。しばらくすると聞こえなくなり、ボリュームの位置に関係なく同じ音量。6V6を左右入れ替えると音も反対側から聞こえてくる。つまり左側の6V6のヒーター周りが怪しい。様子見で使っていたら「プチッ、プチッ」が止まらなくなり、ついには全く音が出なくなった(--;。キットを購入してぎりぎり3ヶ月以内だったけど保証書は貰っていない。ダメ元で聞いてみたら、「交換するので真空管を持ってきて下さい」と即答。写真左が交換して貰ったオリジナルと同じ曙光電子製の6V6GT。安い球を使っているので信頼性がイマイチらしく、早めに音が良い他社製に交換して下さいと言われた(^_^;(--;。ちなみにキットの球以外の部品はしっかりしたものを使っていると思う。

この先、同じような故障が起こる確率はそう高くないと思うけど、他の球に換えた時の違いを体感したいし、曙光電子の6V6は内側が黒くて中が見えないので面白くない。そんな理由で他社製品を探してみた結果、確保したのが右側2本のエレハモ。オーディオ専科でバラ売りしている中から、ロットと特性が同じものを選ばせて貰えました(^_^。当初はRCA社のが欲しかったけど、ペアで6千円もするので、半額のエレハモで様子見。この会社の羊ロゴはあまり好きじゃ無いんだけどね(゜o゜)\バキ。交換当初は全然音が出てこなくて、なんだこりゃと思ったけど、20時間ほど経った頃から、曙光電子と同じくらいの感覚で鳴ってきました。まだ100時間も鳴らしていないので、今後が楽しみです。

左から2番目の球はキョードーで確保したGE製。1本しか無かったけど、何となく珍しいと思ったのでお持ち帰り。

7/7 真空管ラジオ(レストア途中経過その2&完成)

このラジオには幸いツマミが全て残っていました。紛失している場合が結構あるみたいで、その場合は複製したり、代替品に要交換。その点、外観が当時のままというのは嬉しいことです。ただ留めネジが残っていたので一個のみ。ネジがないのに全てのツマミが残っていたのは奇跡かも。この留めネジは旧JISの4mm径のイモネジ。ホームセンターで容易に手に入るのはナベ頭だけなので、これの頭を切って加工しました。

ビスカッターのピッチは当然ながら新規格なので4mm穴には入らない。5mm径用の穴に突っ込み、強引にカットします。断面をヤスリで整形し、マイナスドライバ用の溝を目立てヤスリで彫り込みました。

全ての抵抗やコンデンサを取り付け終わったところ。そして点火!無音(--;。その後、配線の確認をしてまともに鳴るようになるまで1週間、トラッキング調整に1週間と苦労しました(--;。配線はハンダ不良が2カ所、確認して修正したら当初のものが正しかったこと2回(゜o゜)\バキ。

ブロックコンデンサは残念ながら同等品は見つからず飾用。

ブロックコンデンサの代わりにチューブ型をシャーシ内に収めています。

立体配線というか積層配線(--;。

トラッキングで苦労したのは、なぜか調整用のパディングコンデンサとバリコン付加のトリマが規定の容量では同調できなかったから。うまく調整できるとNHKからニッポン放送の間で+2〜-3.5kHzの誤差で同調できるはず。それなのに低い方でNHK第2、高い方は900kHzで日本放送を受信してしまう(--;。

試行錯誤した結果、750pFのパディングコンデンサに0.001µFのコンデンサを並列して、本来の周波数の位置でNHKが受信できるようになった(^_^。

高い周波数はトリマに並列して15pFのコンデンサを追加して受信可能になった。それでも文化放送が1000kHzの位置になってしまう(--;。確保してあった温度補償型コンデンサはこれが最大の容量だったけど、もう少し大きめだったら正しい位置で同調できるかも。

その後にアンテナコイルの巻き線形状が変形しているのを発見。半田ごてが当たった跡があった(--;。これが原因でインダクタンスが低下し、それを補うためにコンデンサの容量の増加が必要だったと思う。修正の際に巻き線を切ってしまったら一大事なのでこのまま使うことにします。

サージプロテクタが50円と安かったので電源SWに追加してみました。

鳴るようになったところで記念撮影(^_^。

裏側も一枚。

糸かけはプーリーに3巻きが基本らしい。2巻きだと滑っていまい。4巻き以上は巻く隙間が無い。あと、ばらす前に糸かけの様子をスケッチしておかないと後で苦労します。

いまだに豆球のソケットも新品で手に入ります。絶縁ブッシュ付きも自作とあまり値段が変わらないようです。

箱に収めたところ。右横にある100Vサービスコンセントは今どき要らないだろうし、引き回すとノイズ源になるので割愛。

正面から見た構図。左側のイルミネーションランプが直に見えて眩しい(^_^;。これでもマジックアイは全て閉じているんだけど完全に劣化して輝度不足(--;。

これでは魅力半減なので秋葉で調達。アポロ電子で¥4,500也。劣化した6E5と共に他の真空管を持っていって、調子を診てもらった。6WC5と6Z-DH3Aは定格の半分程度しかプレート電流が流れず劣化しているらしい。一応鳴っているので、とりあえず様子見。

左がオリジナルのMITSUI製で右は新品のRCA製。オリジナルは蛍光体部分が灰色になって退色している感じ。

新品のマジックアイが同調している様子(右)。自宅では2mほどのアンテナ線をつけるとTBSだけがここまで閉じてくれます。

緑の蛍光がレトロな匡体にちょっと異様な感じ(^_^;。

これで完成と思ったら、このラジオには裏蓋が無かったことを忘れていた。MDFで作りたかったけど、匡体の差し込み溝に合う厚さ4mmのものが無かったのでベニヤ板を使いました。曲線部分はホールソーで開け、大きいカッターで直線部分をつなげました。表に見える面は表面が綺麗なほうを使ったんだけど、これが塗装時に失敗と分かる(--;。

地の色だと色白で匡体に合わないので、P800の塗装に使ったオーク調塗料を塗り込みました。ところが板目の部分で塗料を弾かれ、見た目がうるさい感じになってしまった(ToT)。

裏側です。明らかにこっちのほうが落ち着いていて、裏蓋って感じ。

穴が大きいので虫や埃が入りにくいように黒いネットを貼りました。

AM受信の場合は電灯線アンテナが使えることを思い出し、どの程度か試してみました。結果は2mのアンテナよりも感度が良くない(--;。コンデンサが劣化すると感電の危険もあるのであえなく却下。

オリジナルのパディングコンデンサ。押さ板が割れていて調整不可 (--;。このトリマコンデンサは金属薄膜をマイカ薄膜を挟んで積層したもので、全ての金属薄膜を半田付けして使うのが前提らしい。ところがこのハンダが端子から先の本体まで回り込んでいる模様。結局、多少容量の異なるものを調達しました。

スイッチ付きの長軸ボリュームは貴重なのに、壊してしまいました(ToT)。軸にはナットが2個付いていたけど、下側のナットは軸を本体に固定する役目があるらしく、緩めたら内部のバネが弾けて戻らなくなってしまった(゜o゜)\バキ。カバーは本体にピンで圧着されていて、バラすと元に戻らなくなりそうなので軸の短いスイッチ付きを確保し、延長軸を取り付けて使っています。

先述の抵抗。熱?で塗膜が剥がれて抵抗値が半減していました。同程度の容量の抵抗を確保したら、かなり小さくて驚き。

取り回していたら足がもげた(ToT)。これは酸化金属抵抗で代用し、やはりかなり小さくなった。

他に取り替えたコンデンサ達。

10µFのコンデンサは膨張していて破裂寸前(*_*)。

昔のフィルムコンデンサは鑞で絶縁していたとのこと。熱で溶けています。

破裂しているのか変色しています(@_@)。

7/1 真空管ラジオ(レストア途中経過その1)

6月中は経過をアップする間を惜しんで集中して作業したので、なんとか音が出るようになりました(^_^;。以下、思い出しながらアップします。

慣れないIllustratorで苦戦しながら部品の大きさ、信号の種類を考慮しながら配置と引き回しの実体配置図を決定しました。この作業は2週間ほどの時間を掛け、慎重に検討。一応100V、ヒーター(緑、青) 、B電源(橙、赤) 系をまとめたけど、高周波系だけ配線を短くまとめる事に気をつければあまり気にしなくて良かったみたい。

ところが苦労して配置を考えても、実際に部品を半田付けしてみるとほとんどが要修正(ToT。真空管のソケットの取り付けビスの位置が45度ずれていたので、ほぼ全部品の位置が変わっています(--;。修正する気力はないので、これを参考に半田付けしていきます。電源トランスの向きもB電源用の平滑コンデンサのグランドとの間を最短にするため、当初の予定より180度回転しています(この図では反映済み)。

部品配置の検討に並行したのが部品のチェック。コンデンサは電解質を含まないチタコン以外は全て取り替え。抵抗も熱負荷が大きいものは塗膜が剥がれ、抵抗値が低下していたので新しく購入しました。

高価な部品の一つがトランス。特に電源トランスが生きていたのはありがたい。電圧の表記が全て消えていたけど、無負荷で362VということはB電源用の350V×2と判断。他にヒーター用の5V(整流管用)と6.3V(他の真空管用)もOK。ただ古いもなので絶縁性能が低下していることは否めない。コンセントには使用時だけ繋ぐようにして感電や火災などに要注意です。

残念ながら出力トランスは一次側が断線(;_;)。二次側4Ωのトランスを探すも最大入力8Wに相当するものが現行のトランスに見当たらない(--;。

仕方ないので、大きさから見て定格5Wでもいけるのでは?と判断して春日無線のトランスを確保。穴位置が合わないので、ステーに開け直し。旧JISネジのタップはないので貫通孔にしてナット止めにします。

オリジナルに付いていたフィールドコイルの配線用のタップがないのでL字ラグ板を接着剤で仮止め後、ホットボンドで固定しました。

コンデンサや配線材、ビス、L字ラグ板、チューニング用の糸などもご覧のように確保。糸はウチダラジオにあると聞いていたけど、臨時休業だったので秋葉の秘境、国際ラジオで無事確保。

真空管の配置を一直線にしたので、オリジナルでは一番端のスピーカ用コネクタの位置が整流管となる。放熱用の穴が開いていなかったので加工。従来の穴も3mm径と小さいので4mm径に拡大しています。

トランス、ヒューズホルダ、真空管ソケット、中間トランス、ラグ板を取り付けます。主アースラインを10mmの絶縁スペーサを介して真空管ソケットに共止めしました。

上面から観た構図。中央の黒いコネクタは左側がスピーカ用、右側は直付けだったマジックアイへの配線をコネクタ式にして追加したもの。マジックアイと同じUZ(ST管6ピン)にすれば、ここに直接マジックアイを挿して動作確認できるけど、ソケットは確保できたものプラグが見当たらない。仕方ないので手に入りやすいGT管用のコネクタを使いました。正面中央のブロックコンデンサは飾りです(^_^;。

いよいよ配線開始。まずはヒーターから。端子に近いアースラインにはガラス繊維入りの絶縁チューブを被せてショート防止。

100Vライン、B電源、ヒータの配線が終わったところ。

スイッチをいれて各所の電圧を確認。OKだったのでイルミネーションランプを取り付けてみたところ。これがOKなのでいよいよ真空管を挿してヒータチェック。

無事に全ての真空管のヒータが赤熱し、一安心。